CARBON JUNCTION vol.7

1992年、前年に発生した金融不祥事で相場が冷え切る中、東京証券取引所(現在JPX)に入社して以降、国内大学院、出向等を含め、ほとんどデリバティブと決済制度を扱っており、それまで人生を含め「環境」「気候変動」への高い意識や熱いパッション、それを支える強烈な原体験や海外経験もありませんでした。

私の炭素市場との出会いは、2007年、上場部の中で、新商品を企画する小さいチームの一員となったことでした

新商品といっても、有価証券や金融商品のデリバティブではなく、端的にはコモデティがターゲットでした。いろいろ研究する中で、私が注目したのが排出量取引(allowanceやCredits)でした。2005年開始のEU-ETSの排出枠「EUA」の先物取引が、ICE(インターコンチネンタル取引所)で当初から流動性を獲得する中、日本も国内排出量取引制度導入の本格的な検討が開始しました。しかも、規制上東証は金融商品のみしか扱えないのですが、排出量取引は金商法、商品取引、どちらの管轄でもなかったことから、両法において兼業として取引所が営める旨の法改正が実施されました。これはもしかすると日本でもEU同様の市場ができるかもしれないという期待が高まりました。

当時の上司は後に某庁の長官になる方で、それならやるべしとゴーサインをもらい、手を付けたのはまず、2008年4月の「京都クレジット等取引所研究会」の発足でした。これは取引所市場を作るための知見とネットワークを得るため、有識者、関係省庁の方々に集まって頂いたものです。さらに、将来の取引所設立をにらみ、エネルギー市場を運営していた東京工業品取引所(現在東京商品取引所)と合弁会社を作り、国内排出量取引が正式導入された暁には、本格的な準備を進める予定でした。ところが2010年の国内排出量取引に関する法案は国会に提出されたものの、審議は難航し、年末の関係閣僚会議で事実上の凍結の扱いになってしまったのです。

私の淡い目論見も夢と消えて開店休業になった後、ほどなく経営企画部(現在の総合企画部)に異動して、新たに調査グループを立ち上げることになりました。主には証券関係の税制改正要望を本格化させつつ、並行して排出量取引で得た嗅覚を頼りに日本ではまだなじみの薄かったESGやサステナビリティの普及活動(経産省と共同でなでしこ銘柄などのテーマ銘柄、グリーンボンドプラットフォーム、サステナビリティ推進本部立ち上げ)をしていたところ、あの2020年のカーボンニュートラル宣言がありました。経済産業省のカーボンプライシングに関する検討会をフォローしていくと、中間とりまとめから、これは国内排出量取引が導入される確度が高いと考え、社内で報告し、再び排出量取引を担当することになり、その現場責任者となりました。以降は「GXリーグ基本構想」を受けたカーボン・クレジット市場の試行事業、2023年の本格的市場開設と現在まで流れにつながっていきます。

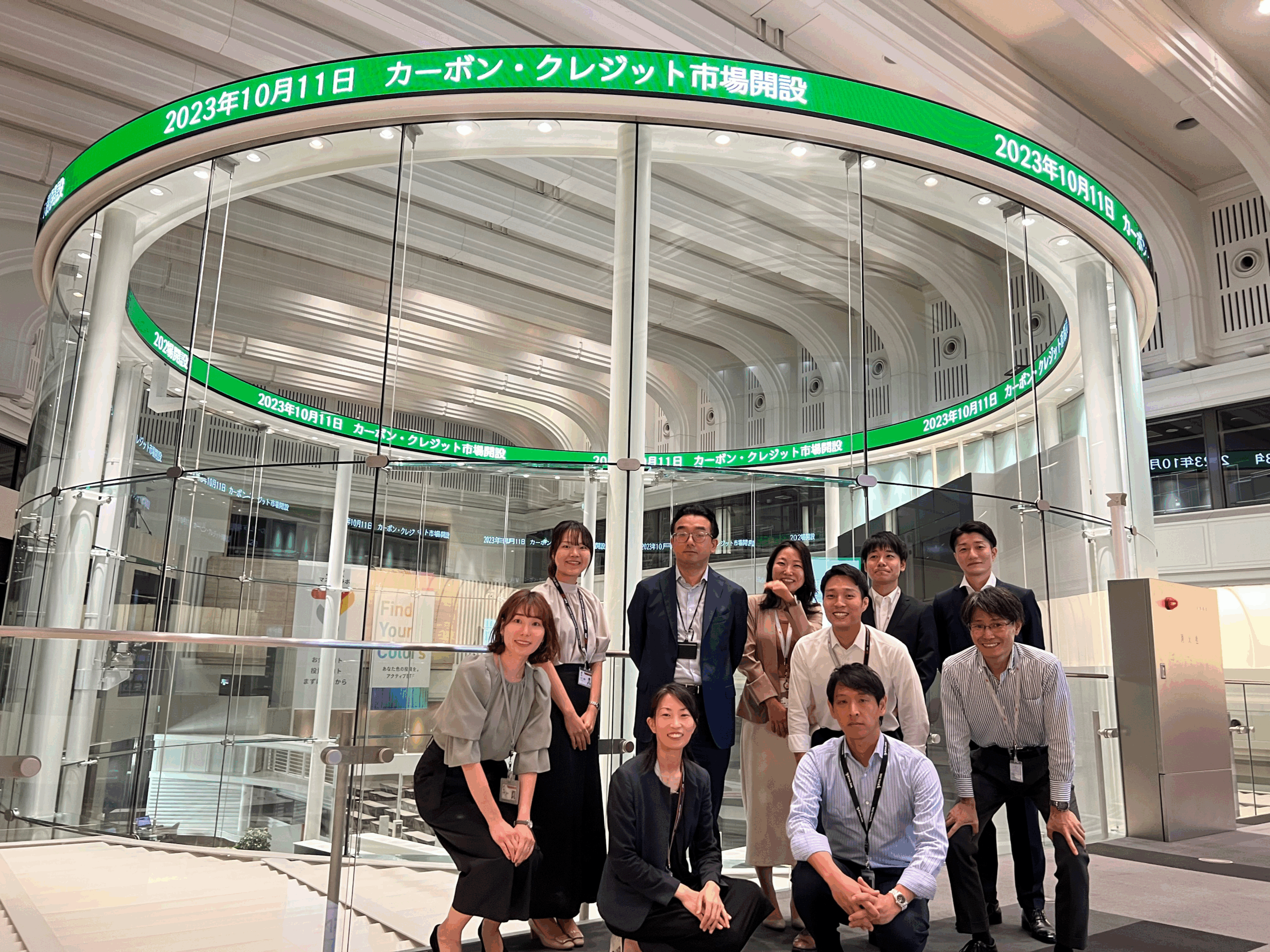

“2023年10月11日のカーボン・クレジット市場開設日にチーム員と。後列向かって左から2番目が筆者”

こうして意外に長くなった炭素市場と関わりを振り返りますと、全くの門外漢がカーボン・クレジットや地球温暖化対策に関するルールの精緻さと変化の沼にはまりつつ、その半可通が何とかやってこれたのは2007年以降出会ってきた方々のご縁とアドバイスがあったからなのだと、感謝しつつ、筆をおきたいと思います。

東京証券取引所カーボン・クレジット市場の取り組み

- 東京証券取引カーボン・クレジット市場HP:

- カーボン・クレジット市場の累計売買高が100万トンに到達 | 日本取引所グループ